Продолжение статьи — »Откуда берутся мысли и кто решает — сознание или то, что от него скрыто?». В ней мы показали, как бессознательные процессы в мозгу определяют наше поведение и скрытно формируют суждения и выводы, принимают за нас решения. В этой статье мы разберём — как нервная система мысли на уровне сознания и подсознания, считывает мысли на расстоянии и предвидит события. Рассмотрим интересные примеры, которые не может объяснить официальная наука.

Мозг думает на основе ОБРАЗОВ

Человеческий мозг оперирует образами, ассоциациями и нейронными паттернами. Мысль — это активность множества нейронных связей, которые одномоментно обрабатывают зрительные образы, эмоции и ощущения, преобразуя их в языковую модель (вторую сигнальную систему). Новые словесно-образные конструкции собираются благодаря поиску логических состыковок (визуальных конструкций и причинно-следственных связей), наработанных паттернов поведения (автоматизмов и привычек) и эмоционально-чувственныхассоциаций.

В отличие от нервной системы человека, искусственный интеллект работает на основе математического (механического) отбора без подключения чувственных образов. При обработке массива данных он ищет статистические закономерности и повторяющиеся цепочки цифр и символов, приводящих к устойчивым результатам, на основе которых он и строит свои прогнозы. Современные модели ИИ работают не только с математическими формулами, описывающими экономические, физические или химические процессы, но и с токенами (выявленной связью букв, слов и фраз) — языковые модели, и картинками — мультимодальные модели.

Внутренний спор

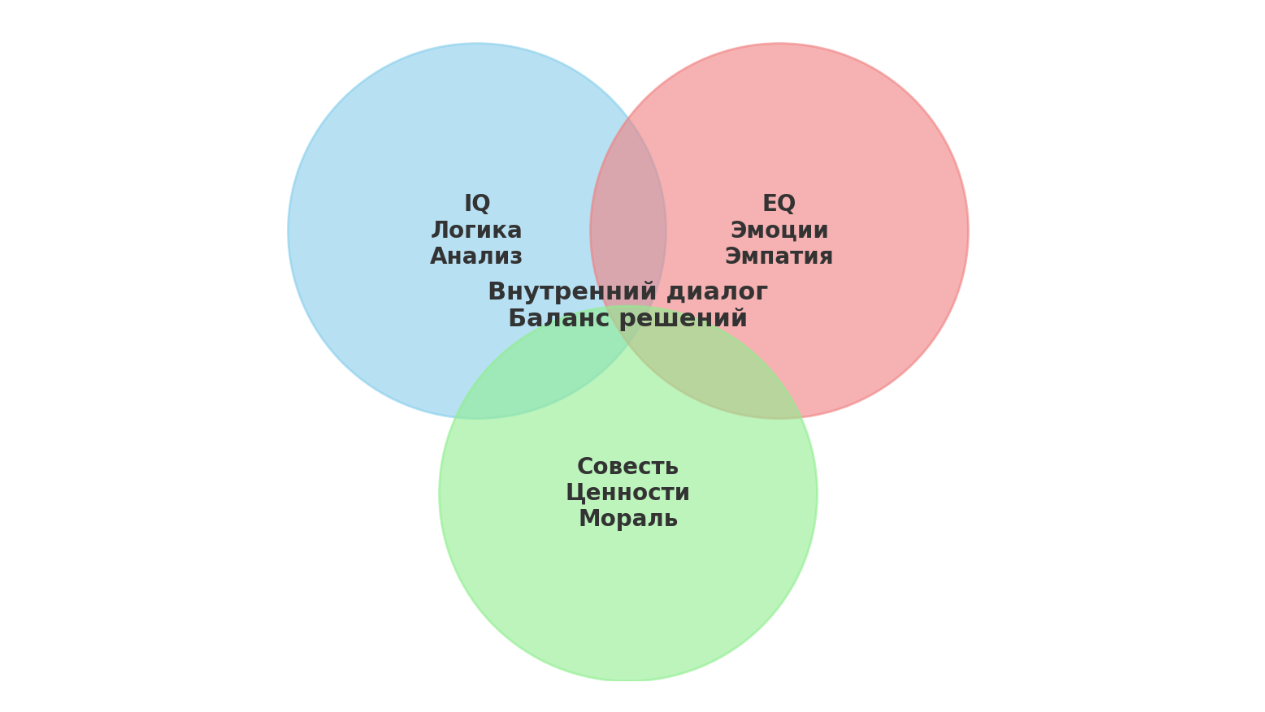

- Это смешение разных образов и ощущений с наложенными на них словами создают разные намерения, установки и паттерны поведения. Таким образом, возникают внутренние противоречия, стремящиеся к разрешению («соглашению») под эгидой самого сильного посыла от наиболее возбуждённого участка мозга.

Конфликт между «хочу», «надо» и «полезно», а также явных обид и скрытых в области бессознательного директив или комплексов мы воспринимаем как поток мыслей — «внутренний диалог». Через сформировавшиеся образы и эмоции, положенные на слова, общаются разные участки нейросети мозга, отвечающие за разнообразные потребности.

Рациональная часть (префронтальная часть коры головного мозга) заявляет — «это приносит пользу», или вопрошает — «насколько этот аргумент логичней остальных, есть ли ещё варианты?». Тут же подключается эмоциональное мышление (лимбическая нервная система) - «почему меня это расстраивает» или «как это воспримет другой»? За них цепляются моральные терзания (совесть, сформированная внешними директивами) — «а правильно ли я поступаю» и «не противоречит ли моё решение моральным нормам»?

Дополнительно включаются подсознательные и бессознательные установки (привычные суждения и «вытесненные» из сознания переживания с их мотивацией). Они ориентируются на свой сценарий и голосуют за то, чтобы отомстить или не вступать в договор с обидчиком, включить привычное отчуждение или игнорирование. Их голоса не слышны, но ощущения изнутри отталкивают от «сговора» и пересиливают логичные аргументы в пользу договора и получения выгоды. Таким образом, стёртая из сознания причина, своим чувственно-невербальным сигналом «отворачивает» человека от логичной альтернативы.

Как неосознаваемые процессы перевешивают сознательные — читайте в статье «Откуда берутся мысли и кто решает — сознание или то, что от него скрыто?» В результата «обмена мнений», сформированных разными частями нейронной сети мозга, должен ищется баланс между разумом и чувствами, хотя перевес всё равно остаётся за более сильным раздражителем.

Как возникают контрдоводы

В процессе участвует рабочая память (верхняя), которая хранит в себе возможные варианты решения. Критическое мышление ищет слабые места: «А если поменять условие?» Опыт и знания подсказывают альтернативы: «В похожей задаче это не сработало, нужно проверить другой вариант».

Процесс анализа

Состыковав детальки из разных участков мозга, образное мышление выдаёт первую мысль: «Решение очевидно — это выполнение X условий». Затем автоматически подключается процесс её оценки и предположений на будущее — «А если наступит случай Y, то решение Х не сработает». Следом ищется новый вариант — «Значит нужно выбрать другой вариант действий, способный нейтрализовать действие Y».

В действительности происходит перевес в ту или иную сторону, в зависимости от силы возбуждения сигнала участка мозга. Порой эмоции перевешивают, обиженное эго принимает решение в свою пользу — «ну и пусть сам делает, не буду с ним сотрудничать, раз он так про меня сказал». И шанс получить выгоду тает на глазах.

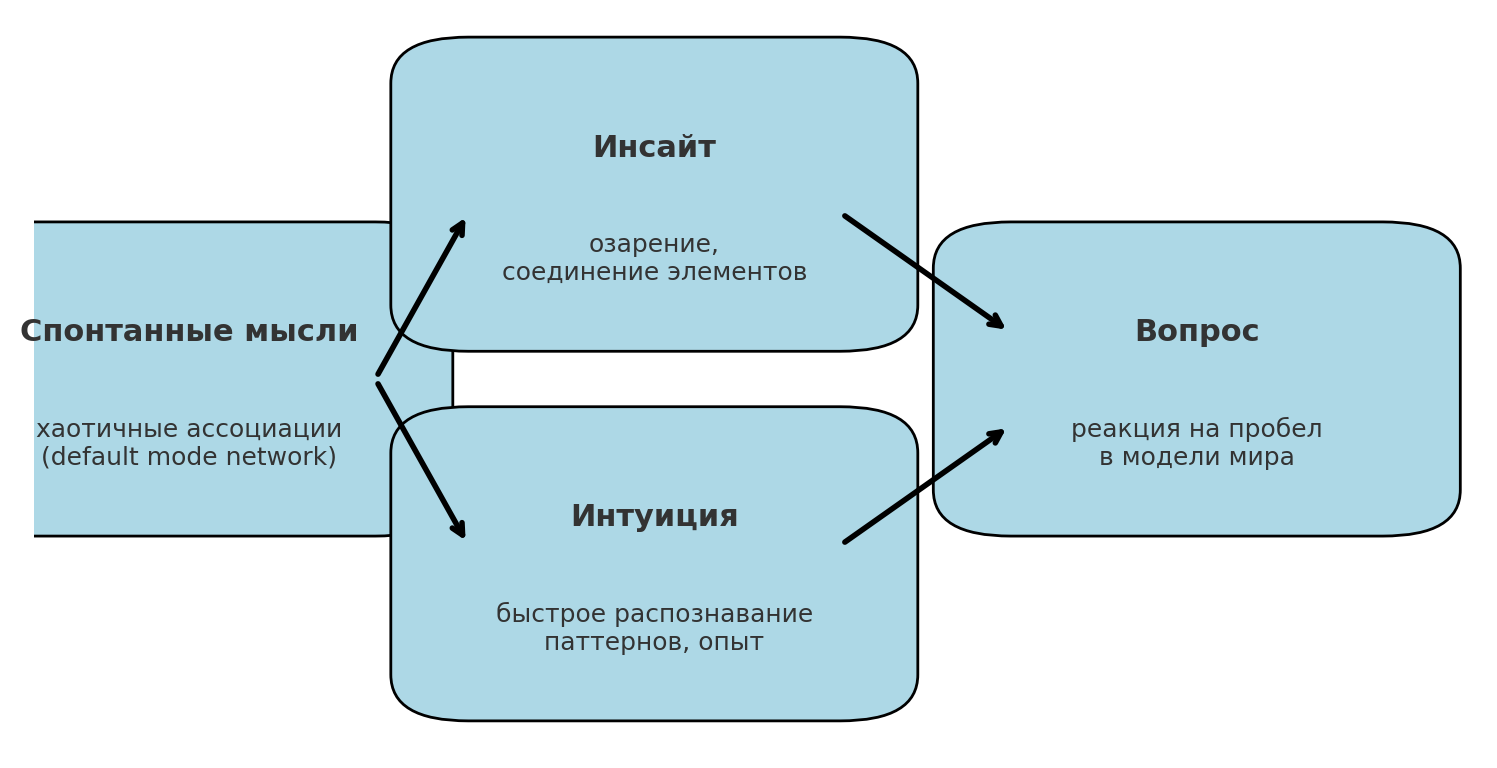

Как зарождаются вопросы

Изначально мозг НЕ формулирует мысли и вопросы словами. Это такой же процесс обмена чувственными-образами с попыткой состыковать их логически.

Когда мы сталкиваемся с тем, что не вписывается в привычные паттерны и выявляем несоответствия (ожиданиям или заявленным требованиям и так далее), нейронная сеть мозга ощущает ошибку в картине мира и тут же приступает к перебору хранящихся в памяти ассоциаций (сознательно и подсознательно), включая поиск вариантов во внешней среде. Цель — заполнить образовавшийся пробел, найти стыковочную «деталь», с помощью которой можно соединить остальные механизмы в единую конструкцию.

Найденное решение мозг переводит на речь (во вторую сигнальную систему). Так мы слышим внутри себя вопросы — «почему так, а не иначе», «как это можно изменить и что для этого нужно сделать»?

Спонтанные мысли в режиме по умолчанию

Они являются продуктом фоновой — пассивной работы нейронной сети мозга (default mode network — сеть в режиме по умолчанию). Более подробно про механизм такого мышления читайте — «Самопроизвольные мысли и творческое предвидение в изменённом состоянии сознания».

В таком режиме нейронная сеть продолжает свою деятельность даже во время отдыха, когда вы не сосредоточены на решении какой-либо задачи, а расслабленно смотрите в окно. В этот момент мысли так или иначе возникают в вашей голове.

К примеру, вы едете в автобусе и наблюдаете за меняющейся картинкой во время его движения и вдруг у вас рождается спонтанная идея что-то сделать. Это результат фоновой мозговой активности, которая «случайно» соединяет несвязанные воспоминания, эмоции и ассоциативные обрывки образов в единую цепь, выдавая очередную идею. В этот момент нам кажется, что мысли «пришли сами собой», хотя мозг их скомбинировал из своей памяти.

ИНТУИЦИЯ

С научной точки зрения интуиция — это не «магия» и не шестое чувство, а результат работы мозга, который: очень быстро (за миллисекунды) распознаёт и вытаскивает из памяти подсознания знакомые шаблонные связи или ассоциации и предлагает «готовый ответ», не включая осознанный анализ.

1. Быстрое мышление. Напоминает интуицию тем, что мысли «влетают в голову» в готовом виде «на автомате». Такое мышление основано на опыте и ассоциативной памяти. Если мы множество раз сталкивались с такими задачами, мозг запоминает паттерны, и решения «укладываются» в бессознательные алгоритмы. И когда мы видим новое, мозг тут же ищет похожее в прошлом опыте — «эта математическая задача чем-то напоминает предыдущую». Это то, что психолог Даниэль Канеман называл «система 1»: «быстрая, автоматическая, без усилий», анализа и доказательств («чувствую, что это именно так»).

Пример: шахматист сразу видит «эта позиция опасна», даже не просчитывая варианты. Он не «угадывает», а неосознанно (подсознательно) сопоставляет картину с тысячами знакомых партий в памяти.

2. Прогнозирование в пассивном режиме мышления «по умолчанию» (default mode network) способствует получению более точных предположений, чем при обычном мышлении. В изменённом состоянии сознания мозг самостоятельно моделирует ситуацию в будущем, на основе построения нелинейных ассоциативных связей (образов, звуков, ощущений, запахов из прошлого и настоящего.), которая с определённой вероятностью сбывается.

В памяти подсознания хранится намного больше информации, чем той, которая имеется в оперативном доступе сознания, отчего картина взаимосвязанных тождественных паттернов и событий получается более объёмной, из чего можно уловить большее количество повторяющихся закономерностей.

Вот от чего подсознательная (а по оценкам нейрофизиологов пассивная сознательная) деятельность мозга даёт более верный результат, она видит всю систему со всеми недостающими элементами.

- Пассивное мышление проходит в медиальной височной коре головного мозга, где проходит обмен сигналами гамма (более 20 Гц, режим бодрствования) и тета-ритмов мозга (4-8 Гц, пассивный режим). Именно в спокойном (медитативном или изменённом состоянии сознания, как при засыпании), без вмешательства активного сознания с его направленным вниманием и линейной логики, происходит поиск аналогий и ассоциаций, а также потроение новых нестандартных связей, приводящих к интуитивным находкам и инсатам.

ПРИМЕР. В фоновом режиме мышления (без направленного внимания) проявляется эффект неосознанного счёта — сложение, умножение или деление чисел с тысячными знаками. Особенно этим отличаются аутисты. Они практически сразу выдают ответ при вычислении массивных чисел и даже могут сказать какой день недели был 500 или 100 лет назад.

Трудно получить ответ моментально, без последовательных вычислений, как это делает квантовый компьютер. Или фоновое мышление на такое способно?

При обычном сознательном счёте в уме сделать это не представляется возможным, вычисления слишком сложны и объёмны, без помощи калькулятора не обойтись. Разве что ответы где-то уже есть. И явно не в области опыта индивида, ибо ранее в подобной ситуации и с конкретной задачей на счёт он не встречался, а значит готового и сохранённого в памяти решения у него не было.

- Наука подобные сложные вычисления объясняет автоматической разбивкой чисел на более простые группы (в изменённом состоянии сознания), сложение и умножение которых упрощается, а какие-то наработки сохранились в памяти. Пассивное мышление способно видеть системно, как в таблице, где каждый элемент находит своё место.

- С ненаучной точки зрения (эзотерика) ответы берутся из единого поля пространства-времени, содержащего информацию о возможных вариантах событий. С тем, что будущее и прошлое находятся в одном месте пространства-времени физики не спорят.

Взаимное дополнение

Интуиция (пассивная работа нейросети по поиску нестандартных решений) и логическая последовательная проверка предложенного решения при обычном рациональном мышлении (доросолотеральная префронтальная нервная система) дополняют друг друга.

Обе системы важны. Одна кроется в глубинах подсознания (сознанием не контролируется) и опирается на алогичность и творческое образное мышление, другая пытается перевести образные метафоры на язык и адаптировать их к реальности. Похоже на процесс толкования сновидений — подсказок, которые нужно разгадать и применить к сознательным процессам.

ИНСАЙТЫ

Инсайт — это «озарение», когда мозг внезапно соединяет куски информации в цельное решение. Озарение обычно приходит после длительных поисков логического построения модели, в момент, когда осознанное мышление отдыхает. Но мышление «в фоновом режиме» (пассивной работы нейросети, «по умолчанию») продолжает свою деятельность и находит ответ.

-

Получается, что додумалось не сознание, а неосознаваемая часть мышления. И значит роль первооткрывателя принадлежит таинственной тени сознания. Звучит не слишком красиво — «что-то где-то и как-то сработало само собой, как разумеющееся».

Многие учёные признавались, что делала свои открытия именно с помощью «подсказки» (инсайта). Не зря говорят — «с проблемой нужно переспать или на время отключиться от её активного сознательного обдумывания». Что называется — «посоветоваться с подушкой».

Во время сна «фоновая» активность мозга архивирует данные, раскладывая их «по полкам» (в долгосрочную память разных участков нейронной сети). В процессе последовательного перебора высвечиваются ускользнувшие от сознания детали, добивающие пазл до его логического завершения.

- Так от логической постановки задачи мы переходим к её творческому осмыслению подсознанием. Иными словами — своми логическими размышлениями мы озадачиваем некую «творческую часть», которая сознанию не подконтрольна! Звучит ка-то странно и нелогично. Выходит, что сознание слабее и не способно своими силами докопаться до истины.

Отличие инсайта от интуиции

- Интуиция основана на опыте и распознавании отложившихся в подсознании паттернов. Действует без размышления.

- Инсайт основан на длительном логическом поиске ответа, который приходит внезапно из подсознания (как и в случае с интуицией), которое проанализировало вводные и выдало результат.

Можно сказать, что интуиция — это распознавание старого, инсайт — соединение нового. Хотя оба процесса основаны на неосознанном поиске ответов, которые приходят «из ниоткуда».

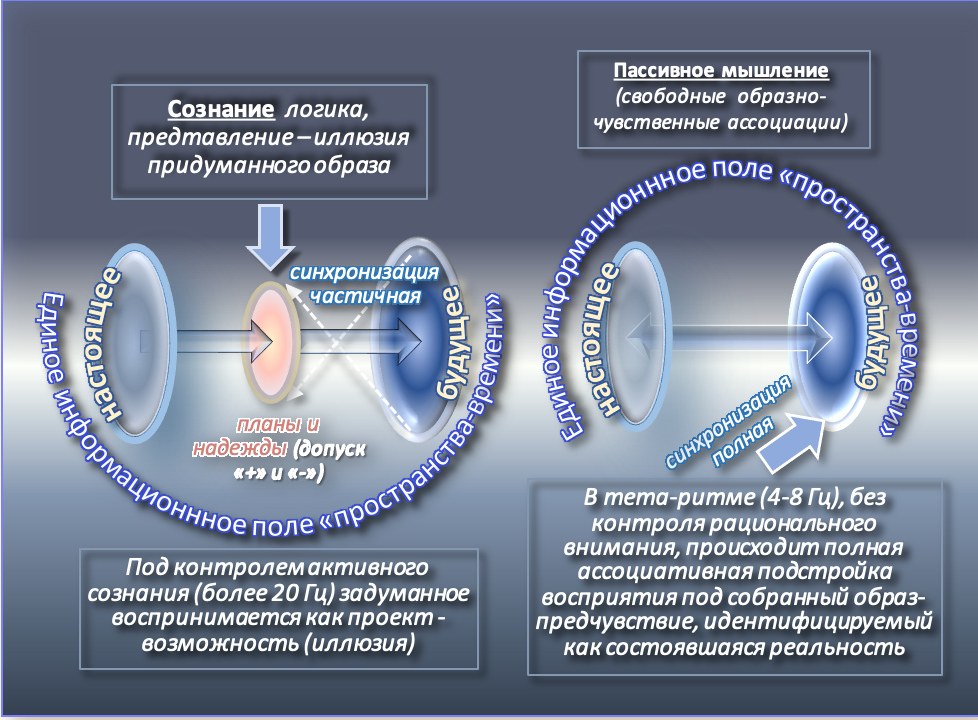

- ОБЩЕЕ. И сознание и интуиция в изменённом состоянии сознания (заторможенности логической части мозга) может видеть «будущее», содержащееся в едином пространстве-времени. Когда сознание «засыпает» и прекращает делить события на «прошлое», «настоящее» и «будущее», на арену выходит «творческая часть», которая видит всё и сразу.

Сознательное мышление может оказаться под влиянием когнитивных искажений реальности (читать СТАТЬЮ), когда из сегодняшней ситуации делается прогноз на будущее, без учёта переменных (изменений), которые скрыты от сознания. Сознательное представление (прогноз) будущих событий видит свои предположения как в зеркале, которое меняет стороны и обстоятельства на симметрично противоположные (в зеркальном отражении правая рука будет левой). Поэтому ожидания дают обратный результат.

Единственный выход из зазеркалья обмана надежд — не ожидать и оставить надежды, двигаться интуитивно (так быстрей), по подсказкам изнутри, сознательно не наблюдая и не представляя весь участок дороги.

ПРЕДВИДЕНИЕ

Эффект предвидения наука объясняет удачным «предсказанием» (выстроенными подсознательно-интуитивными предположениями), которые сбылись и поэтому вызвали такой «вау» — эффект. Предчувствие (интуиция) — подобная ситуация. Правда есть исследования, которые свидетельствуют, что некоторые сердечные ритмы между матерью и ребёнком могут синхронизироваться, что приводит с возникновению чувства на расстоянии. Сильная эмоциональная связь резонирует и настраивает мозг людей на мысли и определённом ключе.

Она похожа на «резонансную» синхронизацию отдельных элементов в макрофизике. Или на двух «спутанных» электронов в квантовой физике, когда один электрон «знает всё» про другого (и изменение состояние первого приводит к одномоментному изменению параметров второго).

Кроме удачного совпадения, эффект предсказания наука объясняет пассивной работой мышления (о ней мы здесь уже писали, подробнее в статье — «Самопроизвольные мысли и творческое предвидение в изменённом состоянии сознания». Во время её работы мозг прогнозирует и просчитывает возможные варианты будущих событий с помощью построения ассоциативных связей, включая те, которые ещё не встречались. Так он «угадывает» будущее и в изменённом состоянии сознания (тета-ритмах, без участия активного рационального мышления), основываясь не только на имеющихся данных, но и на предположительных («предчувствии»).

Когда иллюзии активно продвигаемых логикой желаний, планов и надежд исчезают и включается пассивная система построений нелинейных ассоциативных связей, создающих картинку в объёме, то восстановить утерянные детали (на которые активное мышление не обратило внимание, упустило из виду) становится проще. И если созданная мозгом модель «синхронизируется» с реальной возможностью, то она воплощается в жизнь.

Предсказания будущего официальная наука не признаёт, но признаёт теорию существования единого пространства-времени, подобия ленты Мёбиуса в макромире или квантовой петли (в наномире), где прошлое и будущее замыкается и циклично повторяется с некоторыми отклонениями (вариантами), словно это множество схожих фракталов (кадров единого фильма), соединённых вместе.

Сознание выхватывает тот или иной кадр и определяет его как «настоящее». Так настроена наша психика, чтобы изначально не видеть конец, а проходить путь постепенно, тыкаясь наугад и накапливая опыт и знания. Философы прохождение повторяющихся циклов называют развитием по спирали. Аналогичную спираль можно описать числами Фибоначчи. Фракталы — множеством Мальдельброта.

В своих «Путевых дневниках» Эйнштейн писал, что физика не объясняет «настоящего момента», скорее всего это переживание, связанное с психикой. Физически время можно измерить с помощью часов, но ощутить его течение возможно только с помощью чувственного осознания.

- Вдохновлённые исследованиями квантовой физики или нейробиологии, учёные предложили набирающую популярность идею «квантового сознания» (ремарка: совсем недавно само понятие «сознание» считалось не совсем научным). Квантовое сознание могло бы работать как квантовый компьютер — одновременно просматривать все варианты возможных событий, и выбрать из них наиболее вероятный (с помощью порождающих состояние неопределённости кубитов). Подобную модель предложили Роджер Пенроуз и Стюарт Хамерофф, согласно которой в микротрубочках нейронов, имеющих фосфорное и кальциевое содержание, могут происходить квантовые эффекты, порождающие сознание.

Так может подсознание предвидеть будущие события, с которыми человек ранее не сталкивался, или нет? Ответ за вами и вашей верой.

ПРИМЕРЫ ПРЕДВИДЕНИЯ и НЕВЕРОЯТНЫХ СИНХРОНИЗАЦИЙ:

- ПЕРВЫЙ ПРИМЕР. За несколько дней до убийства Авраам Линкольн (1865) видел сон о собственных похоронах в Белом доме, о чём он поведал своей жене и друзьям, что зафиксировано в письменных воспоминаниях. Кеннеди якобы тоже видел подобный сон. Существует множество «совпадений» судеб Линкольна и Кеннеди. Их сценарии словно синхронизировались и повторились ровно через 100 лет:

- их застрелили в пятницу;

- выстрелом в голову;

- в присутствии своих жен;

- стрелявшие (Бут и Освальд) убиты до суда;

- Линкольн и Кеннеди были избраны в Конгресс в один и тот же год, с разницей в 100 лет (в 1846 и в 1946) и

- стали президентами с той же разницей в 100 лет (в 1860 и в 1960);

- оба президенты имели вице-президентов с фамилией Джонсон (Эндрю Джонсон и Линдон Джонсон).

- ВТОРОЙ ПРИМЕР. Есть утверждения, что в изменённом состоянии, во сне люди видели гибель Титаника. Несмотря на то, что корабль был защищён и считался непотопляемым, и исходя из логики в подсознании не должны были сформироваться догадки, что первый же поход окажется для лайнера критическим. Научная гипотеза о предположениях мозга, основанных на аналогиях и известных данных, здесь не выдерживает критики.

Откуда взялись мысли о том, что лайнер затонет? Какие свидетельства должны были натолкнуть на эту мысль? Принцип — «не хвастайся и заранее не предрешай результат — принцип непотопляемости, иначе не сбудется»? Произойдёт ситуация, обратная надеждам и обещаниям.

Самым известным и документальным подтверждённым свидетельством «предвидения» был роман Моргана Робертсона «Futility» / «The Wreck of the Titan» (1898). В нём описано множество совпадений с реальной историей:

- автор назвал лайнер Titan,

- который в апреле месяце ,

- в Северной Атлантике,

- из-за превышения скорости,

- столкнётся с айсбергом и

- затонет,

-

спасутся немногие, так как окажется слишком мало спасательных шлюпок.

Скептики указывают, что автор подробно знал судостроение и мог представить аварию, а точные указания времени, места и обстоятельства — «случайные совпадения». Но слишком уж они явные и происходили как по описанному сценарию. Да и предположить месяц, скорость и место крушения, отсутствие нужного количество шлюпок с такой точностью, не используя прежние аналогии или то, что подсознание могло знать как недочёты, просто невозможно. Ведь корабль и впрямь был хорошо защищён от потопления изолированными перегородками (секциями). Пробоина в одной из них не позволила бы затопить корабль целиком. Как оказалось, лёд разрезал несколько из них.

Кстати, о синхронности — «Титаник II» тоже затонул. «Как корабль назовёшь — так он и поплывёт», — говорят на флоте. Два идентичных названия с одной и той же претензией на непотопляемость (гордыней) связали две судьбы в единый сценарий. Конечно можно было бы предположить, что гордыня будет наказана, таков распространённый посыл. Кроме того, по известной греческой легенде Титаны были низвергнуты в Тартар (по аналогии Титаник был поглощён пучиной моря).

Теория «предсказательного программирования»

Пытается объяснить подобные совпадения. Она утверждает, что массовое восприятие описанных сюжетов влияет на выбор сценария будущих событий, которые произойдут с наибольшей вероятностью. Сформированные ожидания побуждают людей действовать определённым образом, что, в свою очередь, приводит к реализации ожиданий в реальности. Многие фантастические «пророчества» Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла изображают антиутопические общества, которые напоминают современные тенденции технологий и контроля.

Эксперимент по «формирования будущего»

В 1993 году в Вашингтоне, округ Колумбия (США), проводилось исследование: группа людей регулярно занималась медитацией с намерением снижения уровня преступности в городе. По сообщениям исследователей, статистика полиции действительно показала снижение количества насильственных преступлений на 20–25% по сравнению с прогнозом. После окончания эксперимента статистика вернулась к прежнему уровню.

Авторы технологии заявили, что коллективная медитация может оказывать «полевой эффект сознания» на общество. Скептики заявляют, что эксперимент не имел научного описания, а результат мог был подтасован или имели место другие объективные обстоятельства. Подобные эксперименты проводились и в других местах. И тем не менее, вдруг коллективное влияние сознания на реальность может имеет последствия?

-

ТРЕТИЙ ПРИМЕР ПРЕДВИДЕНИЯ. Американский экстрасенс Эдгар Кейси диагностировал здоровье людей, не будучи врачом (его «чтения» из состояния транса записывались, то есть задокументированы). Совпадений много, хотя точной выборки пока нет. Он ложился на кушетку и погружался в изменённое состояние сознания (альфа-режиме работы мозга с низкой частотой колебания — около 2-7 Гц), в полусон.

- ЧЕТВЁРТЫЙ ПРИМЕР ПРЕДВИДЕНИЯ. Почему люди, множество раз летавшие на самолёте, вдруг начинают испытывать животный страх от посадки в самолёт или опаздывают и не садятся на «приговорённый рейс», из-за неожиданно напавшей рассеянности и забывчивости билетов или документов (паспорта), хотя ранее они таким недугом не страдали, наоборот, собирали документы и посадочные билеты заранее и проверяли их перед выходом из дома.

Пациента он не видел, диагностирование было на расстоянии. Кейси называли его имя и адрес, симптомы не раскрывали, а значит данных для обработки подсознанием у него просто не было. Пациенты разные и разные диагнозы. Просто так угадать проблемные участки сложно, плюс повторить трюк несколько раз. А значит в этом что-то, да есть.

Что заставило подсознательную привычку измениться «на раз-два»?

Такое обычно не происходит, мы знаем, что привычка работает автоматически, плюс контроль сознания — установка на порядок действий. А значит в подсознании (неосознанно) что-то сработало и заставило изменить паттерны поведения и «забыть» то, без чего не пустят в самолёт.

Откуда взялся страх перед обычной поездкой и почему подсознание изменило себе? Вероятно были какие-то предположения или предупреждения, о которых сознание знать не могло, а вот то, что работает без его участия, каким-то образом узнало о возможных последствиях посадки в самолёт. После чего люди говорили — «что-то меня остановило». И спасло жизнь. Так что же такое интуиция — только лишь догадки подсознательного «фонового» мышления, опирающегося на непонятные знаки и аналогии?

ТЕЛЕПАТИЯ

Передача мыслей на расстоянии. В своё время даже проводились эксперименты по передаче образов с Земли в на орбитальную станцию. Космонавты их принимали и правильно интерпретировали в подавляющем большинстве случаев, рисовали картинки и переводили их в слова. Получается общение на уровне телепатии. Как это научно объяснить? Ведь если телепатия экспериментально проверялась, то получается, что существуют информационная среда, передающая сигналы. И эти сигналы должны иметь энергетические заряды, выходит мысли-образы материальны?

Ещё один интересный эксперимент. Экспериментатор, взял примитивного робота в виде цилиндра и поставил его на ограниченное пространство стола. Такие роботы без заданной программы двигаются в хаотичном порядке по всему полю. Затем на стол поставили цыплёнка (того, кого цыплята видят при рождении, они считают своим родителем и тянутся к нему). Птенец ходил за роботом «нога в ногу».

Потом птенца поместили в стеклянный куб с краю стола. И далее произошло нечто странное — робот постепенно стал сужать амплитуду движения по столу и в конце словно прилип к стеклянному кубу (что до этого никогда не делал). Эксперимент повторили множество раз, и всегда бездушный механизм чудным образом синхронизировался с птенцом.

Сознание птицы влияет на ситуацию, изменяя траекторию передвижения робота? Что это такое, как не взаимодействие не понятным науке образом?

Взаимодействие объектов передаются через физическую среду, в которой распространяются сигналы, наподобие расходящихся кругов на воде (аналог флуктуаций). Через неё происходит синхронизация — возникновение резонанса, приводящего элементы в сходное состояние и положение (в данном случае в одно место). Чем-то это напоминает «притяжение» или воздействие сознания наблюдателя — цыплёнка (пусть и не развитого) на окружающее пространство. Его направленное сознанием видение можно назвать аналогом измерения (с натяжкой, так как оно не настолько точное, как при применении приборов), которое определяет результат.

ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ И СОЗНАТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ

1. Подсознательные процессы

Происходят «объёмно-интуитивно» с помощью «автоматического» построения аналогий и ассоциаций между участками мозга, без контроля сознания и направленного внимания.

Подсознание:

-

Замечает то, что не видит осознанное внимание по причине возникновения эффекта туннелирования (односторонней направленности).

-

Не отвлекается на шаблоны и ошибочные мнения эго.

-

НЕ строит линейную цепь событий из «настоящего» в «будущее» на основе причинно-следственных связей, а посему НЕ порождает когнитивных искажений, как это делает сознательное мышление (об это ЗДЕСЬ).

-

Работает быстрее, чем сознание, которое пытается построить последовательно-логические модели, а затем сравнить их между собой и выбрать наиболее подходящую.

-

Выдаёт ответ на основе «механически» собранных устойчивых связей-токенов между разными уровнями памяти и участками мозга, включая те, что отвечают за предвидение (есть такие, поскольку мозг старается предугадать события на долги миллисекунд вперёд, чтобы нивелировать процесс мигания и опасность во время быстрого движения, делается это неосознанно).

-

Даёт более точные прогнозы, чем сознательное мышление, опирающееся на имеющиеся данные, без учёта будущих случайностей.

-

НЕ даёт ответ на вопрос — почему это именно так? Подсознание, как и интуиция, выдаёт верный ответ, но не объясняет его. Логическое объяснение находится потом, когда открываются ранее неизвестные данные.

Подсознательные процессы схожи с работой квантового компьютера, который прогнозирует наиболее вероятный результат (с помощью кубитов), не пользуясь последовательными вычислениями, параллельно исследует все возможные варианты событий, отыскивая устойчивые связи для построения кратчайшего пути к результату.

2. Сознание:

- поддерживает связь с окружающей действительностью (реальностью),

-

раскладывает всё по полкам и выстраивает последовательные причинно-следственные логические цепочки,

- хорошо объясняет то, что на поверхности,

- прекрасно рационализирует и считывает окружающие события, которые переживает при помощи эго, идентифицирующего личность,

- ошибается в прогнозах, строя их на известных фактах, исключая самые невероятные шаги и случайности,

- его подводят туннелированное внимание и когнитивные искажения.

ИТОГ

Сознание является стычкой между внешним миром (его давлением на личность со стороны общества и коллективного бессознательного) и внутренними, в большей части неосознаваемыми процессами (автоматизмами и скрытыми комплексами).

Это психическая деятельность в части мышления и адаптации непрекращающегося потока мыслей к личным потребностям через поиск компромисса между обязанностями и собственными намерениями и целями.

Центральную часть сознания по мнению К. Г. Юнга кака и занимает наше Я (эго), с его обидами, высокомерием и рациональностью, подкреплённой эмоциями, возникающими в момент самозащиты.

Сознание = это верхушка айсберга тех процессов, которые происходят в глубинах нервной системы. Оно последовательно логично и часто занимается самообманом. Подсознание механистично и автоматично. Бессознательные процессы и вовсе непредсказуемы, могут порождать вторую личность — альтер эго. Не всё так просто и лаконично, как мы думали.

ЧИТАЙТЕ по теме:

«Самопроизвольные мысли и творческое предвидение в изменённом состоянии сознания»

Стикеры «подумать»

Проекция мыслей и успешное обучение. Взгляд нейронауки.