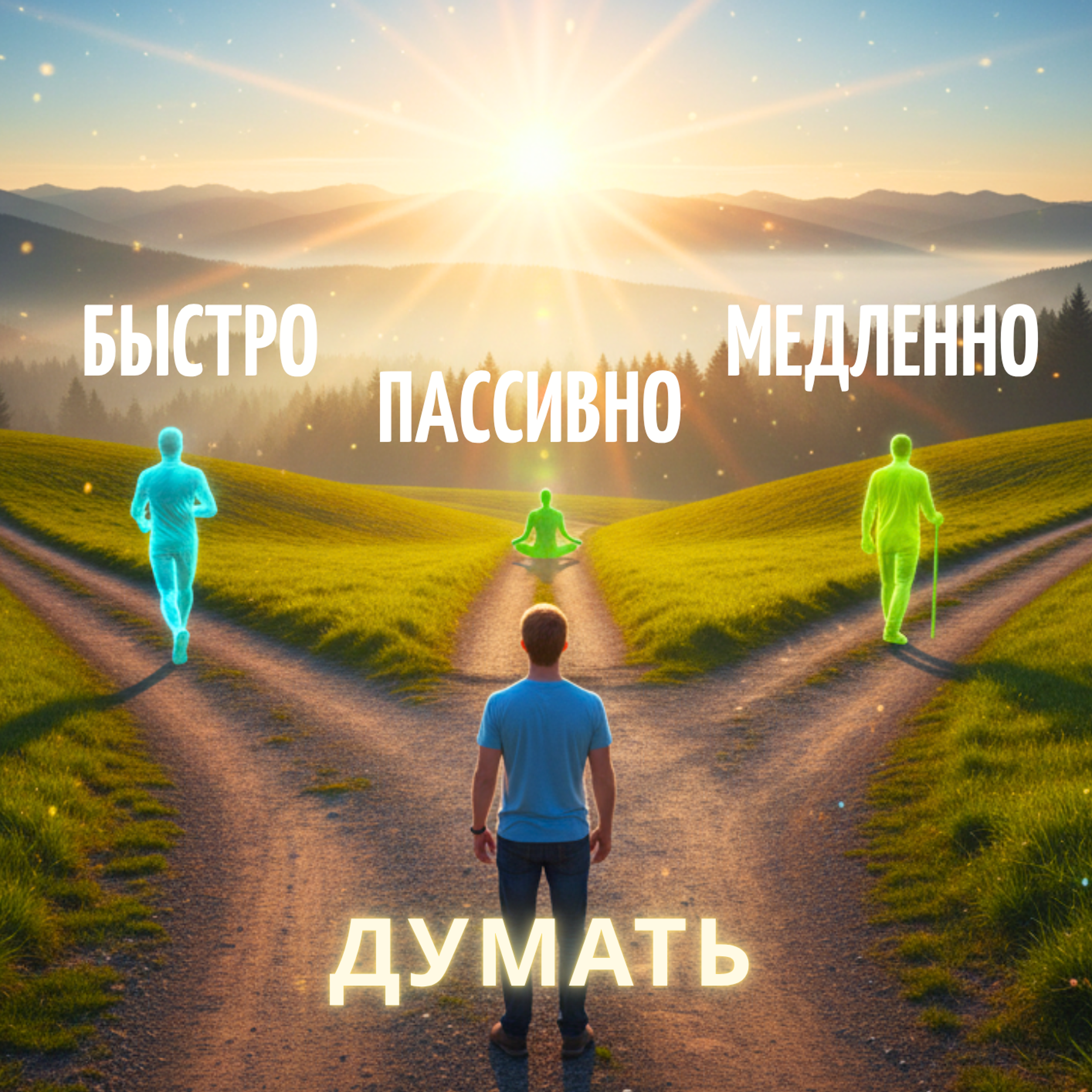

Когда вы в последний раз ни о чём не думали? И ни одна мысль не беспокоила вас?

Попробуйте отключить голову ненадолго! Вряд ли это вас получится.

-

Мысли — как поток, который невозможно перекрыть по собственному желанию. Даже, если ваше внимание расфокусировано и вы находитесь в прострации, всё равно та или иная залётная постучится к вам в голову. Йоги говорят: «Умение думать — это искусство, а умение не думать — ещё большее искусство».

Так откуда берутся назойливые мысли, от которых не получается отмахнуться, и каким образом они зарождаются в нейросети мозга?»

Мы не управляем своими мыслями

Попробуйте не думать о проблеме, страхе или обиде. И ваш сознательный приказ мозг проигнорирует. Направленное сознанием внимание лишь усиливает эмоции, а не останавливает их.

Если обобщить и посмотреть на работу нейросети мозга, то его психическая деятельность (сознание и мышление) управляется несколькими примитивными алгоритмами, повторяющими жизнь (поведение и сам человек не меняется) и дрессируется подачками «кусочков сахара» (гормонального поощрения нейросети мозга).

Моговая деятельсность подчинена животным реакциям, инстинктам и влечениям, и полностью зависит от «мощности» и физического строения нейронно сети, её способности обрабатывать входящие сигналы и воспринимать моральные ценности. Здесь героический поступок может быть сведён к обычной рефлекторной реакции или к исполнению «типовой роли» архетипа.

В такой парадигме люди больше похожи на биороботов, с заложенными в них «программами-понятиями», или животных, с их инстинктами и простейшими паттернами поведения. Вот почему мы не можем управлять ни сознанием (останавливать мысли или «перепрошивать коды» психической деятельности), ни судьбой. И вынуждены довериться надеждам и вере, морковке для ослика, тянущего жернова жизни, чтобы не сойти с ума от бесконечных и бессмысленно повторяющихся кругов.

Вспомните, как бывает: вы мечтаете о чём-то хорошем и вдруг тревога одолевает вас (неосознанная реакция на звук или запах, связанный с прошлыми переживаниями). Хотите перестать волноваться или забыть об эмоциональном потрясении, но мысли о неудаче атакуют с ещё большей силой. Лезут в голову вопреки намерению их остановать.

Ещё пример. Человек на диете и вдруг видит вкусное пирожное. Внутри начинается борьба — съесть или пройти мимо? Сознание говорит — «иди дальше», но тут же рождается другая мысль — «побалуй себя, ты заслужил, позади тяжелая неделя и нужно себя подбодрить». Искушение пытается склонить чашу весов на свою сторону, находит оправдание тому, чего не стоит делать.

Так кто или что (какая часть личности) подкидывает противоположные мысли и возбуждает внутренний диалог? Наводит на сомнение и порождает волнение. Какие процессы возникают внутри мозга и что влияет на процесс принятия решения?

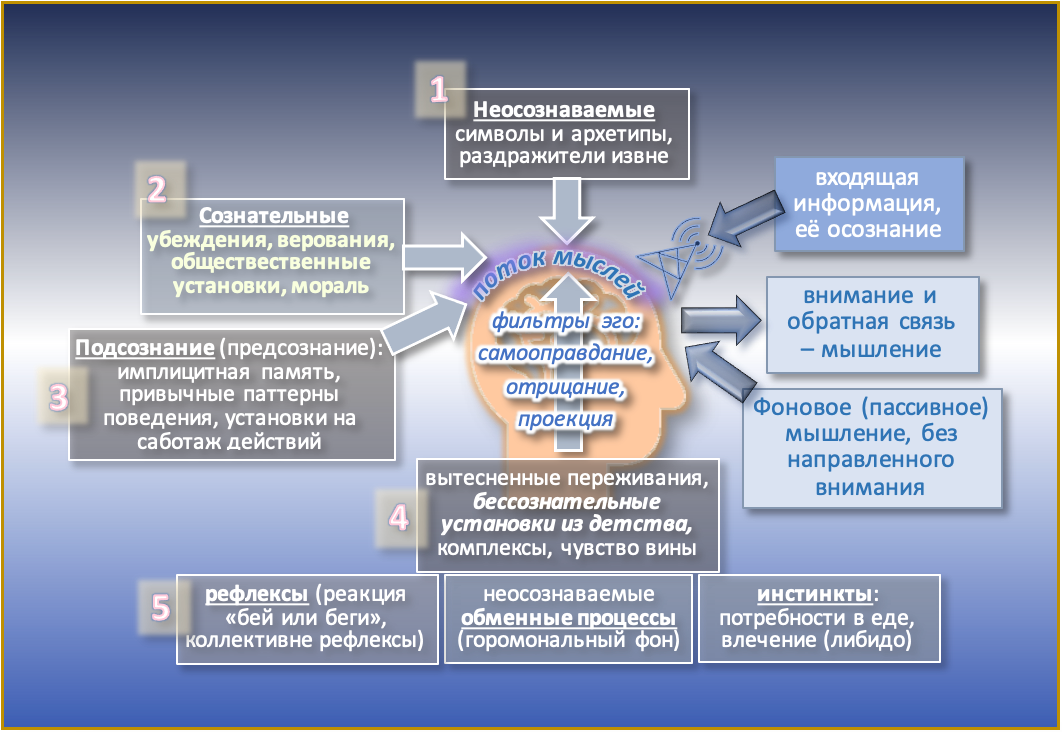

Вот список возможных «инфлюэнсеров»:

- Эндорфины (гормоны удовольствия), которые вырабатывает мозг в предвкушении, когда он видит вкусняшку. От гормонального фона зависит возбуждён человек или спокоен (в стрессовой и напряжённой ситуации вырабатывается адреналин, норадреналин и кортизол). Повышенный тестостерон и эстрогены заставляют человека поддаться искушению страстей и инстинктов. В борьбе между моралью и влечением побеждает более сильный импусль — влечение.

- Ощущение голода (обменные процессы в организме), которые контролирует мозг, подают сигнал о недостаточности питательных веществ в крови (глюкозы и прочего), от чего возникает мысль о еде желание перекусить. Известно, что после обеда судьи применяют менее строгие наказания, чем до приёма пищи (когда они голодны).

- Бессознательные процессы. Чувство вины, потому что в детстве человека наказывали за «лишнее удовольствие», а давние запреты могут порождать неосознаваемые самоограничения, влияющие на принятие решений. Ассоциация, если ранее еда ассоциировалась с утешением и любовью, то съеденная вкусняшка переносит человека в знакомое состояние радости, защищённости и заботы, и помогает справиться с негативными эмоциями. Компенсация, когда сладостью человек пытается «заесть» неудачу или компенсировать чувство одиночества и отвержения. Тем самым, пирожным он замещает свои неурядицы.

-

Устройство «главного процессора» (нейросети мозга) и его физические параметры определяют — сможет ли человек правильно интерпретировать и проанализировать ситуацию со всех сторон, с эмоциональной — «хочу» и логической — «надо», и найти между ними разумный компромисс, не придумывая себе ложных оправданий. За эмоции отвечает лимбическая нервная система, за логику — дорсолатеральная префронтальная кора головного мозга. Весы склоняются в пользу той, которая окажется доминирующей. Нейрофизиологи заметили, что у одних людей отдельные участки мозга сильно развиты, у других, наоборот — «деформированы». Количество нейронных связей могут различаться в сотни раз, а то и в тысячи раз. Некоторы люди просто не способны понять очевидных вещей.

Видите сколько факторов влияют на принятие решения. Вы думаете, что решение принято логично, но в действительности это иллюзия! На него повлияло множество скрытых факторов, о которых вы не догадываетесь.

Обменные и другие неосознаваемые процессы внутри нейросети мозга

На формирования потока мыслей влияют:

1. Сознательные процессы

а) Эмоции

Поток лезущих в голову мыслей не остановить, управлять ими сложно. Приказ мозгу — не думать о поражении, обиде или несбывшемся желании, им игнорируется. Чем больше ты хочешь не думать о том, что тебя волнует, тем сильнее мысленный поток возмущения. Так зарождается эмоция, поддерживаемая эго (Я), он требует сатисфакции и защиты. Под влиянием обид человек поступает импульсивно и необдуманно. Это результат тех же процессов, протекающих в мозгу. Из недопережитых и неотпущенных обид рождаются оседающие в подсознании комплексы, формирующие вторую личность — альтер эго (ЧИТАТЬ).

Мыслями нельзя управлять (жётско контролировать), за ними можно и нужно вести пассивное наблюдение. И по их шлейфу попытаться понять — что несёт в себе эмоция и порождаемая ей мысль поквитаться?

Слушая возникающие внутри себя обвинения, не проявляя активность и не включаясь во внутренний диалог, мы осознаём свою эмоцию и то, что её породило — «я обижен, потому что он должен был сделать это для меня, но не сделал» или «обстоятельства сложились неудачно из-за произошедших событий». При этом собственные недоработки и то, что привело к неудаче, мы игнорируются, а вся вина перекладывается на кого-то или что-то (рационализация). Такова человеческая суть и защитная функция мозга — «защищай прежде всего себя». Об этом мы должны знать и помнить.

Если выбросить эмоции наружу (прокричаться во вне, в воздух) и дать мыслям «выговориться», не споря и с ними, а наоборот, подсвечивая их суть, то эмоции вскоре улягутся, произойдёт внутреннее смирение и спокойствие. Стресс потихоньку проходит.

б) Убеждения

Это рациональные суждения возникают на основе полученного опыта. Если предпринятые действия и стратегии дали положительный результат, то человек убеждается в их правильности и начинает распространять полученную «формулу успеха» (выводы) на будущее поведение. Однако условия или контекст взятых за основу выводов периодически меняются, из-за чего убеждени устаревают и возникают ошибки — когнитивные искажения (отдельная статья).

Сознательный опыт порождает множество выверенных заключений. Каждое из которых работает, но в ограниченном спектре. Замыкаться на них не следует, иначе они ограничат ваши возможности и не позволят научиться новому.

Вот пример. «Больше работаешь — больше денег и признания». Однажды формула сработала и человек взял её за основу. Всё логично, по труду полагается и вознаграждение. Но ведь это не всегда так. Чрезмерные усилия, предпринятые в другом месте, могут быть не оцененными, так как там больше предпочитают лояльность, а не результат. В итоге человек эмоционально выгорает и не достигает успеха, потому что не сориентировался в ситуации и не применил другой подход.

Как правило, люди НЕ изменяют своим убеждениям и принципам на протяжении всей жизни. Используют не более двух-трёх базовых убеждения, а потом удивляются — почему в их жизни не происходит ничего нового? Всё потому, что мозг не любит напрягаться и пересматривать привычные выводы, а неизменные действия проводят к неизменным рузультатам! Вот вам и замкнутый круг — «ловушка убеждений». Со временем они устаревают и тормозят развитие.

Пример (принятой аксиомы) — «всегда отстаивай свою позицию». Такое суждение не позволяет признавать ошибки и что-то менять. Часто его порождает эго, которое боится поражения и осуждения. А возможно причиной зарождения мысли стали родительские директивы, заложенные в далёком детстве и прячущиеся в области бессознательного.

Ещё одно суждение — «нужно постараться, чтобы результат был идеальным». С такой парадигмой люди застревают в процессе улучшений, никуда не двигаются или даже не приступают к началу, думая о том, сколько им предстоит сделать. Подобное убеждение также может скрываться очень глубоко, когда будучи ребёнком человек понял — «меня любят и ценят только когда я идеален».

Люди часто идентифицирует убеждения как часть себя (ассоциируется с ними). Попробуйте кого-нибудь переубедить в своде принятых аксиом и закоренелых принципов. И человек будет их защищаться! Лучше предложить ещё одну — дополнительную стратегию, которая добавит манёвра для пространства. А потом, когда общая канва или парадигма изменится, скорректируются и его мнение.

Проэксперементируйте с собой. Дайте себе сознательную команду поменять одно из застарелых убеждений. И что в итоге? Как только вы хотите сделать то, что выходит за стандартные рамки, мозг начинает этому противиться. Не так ли? Возникает самооправдание (рационализация).

2. Подсознание

То, на что сознание не обращает внимание или переместило в долгосрочную память, или же поставило «на атомат». Контроль можно вернуть, а информацию извлечь из памяти в фоновом режиме мышления.

Мозг автоматически запоминает события и вещи, на которые сознание не обратило внимание. В подсознании сохраняются наработанные автоматизмы, которые не требуют сознательного контроля (так мы ходим, ездим на велосипеде или водим автомобиль, не обдумывая каждое движение). И здесь же хранится знакомое и привычное - то, что мозг использует в первую очередь. Вот почему поменять привычные суждения намного сложней, чем наработать новые.

а). Фоновая — проецируемая память (или имплицитное знание)

-

Мозг «в фоновом режиме» запоминает всё, что видит и слышит. А повторяющиеся результаты и действия использует как шаблоны, отключая сознательный контроль, чтобы не тратить энергию на очередной анализ. Иногда искомые слова и фразы «всплывают» из подсознания. Похоже на интуицию — вы не думали, а мысль пришла.

На автомате мы разговариваем на иностранном языке (при хорошем уровне владения им). Сначала подбираем слова осознанно, а затем говорим наработанными готовыми фразами (шаблонными конструкциями — токенами).

б). Подсознательный выбор (из проецируемой памяти):

- Используется в маркетинге. Когда покупатель выбирает себе вещь, он с большей вероятностью остановится на той, о которой неоднократно слышал в рекламе. Все вы слышали фразу — «выбирают популярных, а не лучших». Кто сумел привлечь к себе внимания большей аудитории — тот и фаворит.

- Подсознательный выбор применяется в манипуляциях. Ведущий предлагает испытуемому загадать цифру или цвет. В момент общения на заднем фоне оказывается одна и та же цифра (19) и синий цвет несколько раз. Пробегает спортсмен в синей футболке с номером 19, проезжает синий фургон с большими цифрами 19 на борту, тот же синий номер 19 обозначает место стоянки, где стоит испытуемый. И так далее.

Сознание испытуемого сфокусируется на ведущем, на фон он внимание не обращает. Но мозг всё фиксирует и сохраняет в памяти, и в момент выбора обращается к знакомому (тому, что знает и видел — к известным фактам, событиям и информации). Поэтому испытуемый автоматически называет тот цвет и цифру, которую ему показали. Он думает, что это его выбор (но это не так). Внимание избирательно, многие вещи и детали мы просто не замечаем!

Фото — манипуляции с имплицитным знанием (или проецируемой памятью)

- Сознательный контроль можно вернуть, направив внимание на детали. В темноте или на скольской и неровной дороге мы не двигаемся бездумно (как днём), а смотрим на дорогу и осознанно выбираем место, куда поставить ногу, чтобы не оступиться. Также мы можем наблюдать за своими мыслями и эмоциями, пытаясь понять — почему я так поступаю в очередной раз?

- Сознательными действиями мы можем изменить шаблонное поведение и выработать другую поведенческую стратегию. Для этого нужны нестандартные действия и посылы к ним, которые нейронная система головного мозга не поставила на автомат и не запрограммировала.

в). Автоматические паттерны поведения (привычки)

Автоматизмы. Когда мы ходим и выполняем повседневные дела, мы делаем их «на автомате», не думаем о том, как сделать шаг или простейшее действие. Действие сохранено в процедурной имплицитной памяти и двигательная система всё делает сама. Мы же в этот момент можем думать о другом.

Отлаженные паттерны поведения мы выполняем не задумываясь. Мозг выявил их повторяемость и запомнил, чтобы не тратить лишнюю энергию на обдумывание их последовательности (включая мелкую моторику).

Для выработки движений «на автомате» построены тренировки мастеров единоборств. Многократное повторение приёмов и отработка ударов построена так, чтобы ответная реакция срабатывала моментально, на уровне «рефлекторных» движений, а не после того, как мозг придумает что нужно делать. Сознательный контроль работает медленней и не успевает среагировать и защититься от удара.

Другой пример. Во время крушения военного самолёта лётчик успел сделать огромное количество операций в короткий промежуток времени, чтобы спасти себя и самолёт, чем поразил опытных инструкторов, которые не поверили, что такое возможно. хотя лётчик ответил, что времени у него было предостаточно, ему показалось, что он всё делал не спеша, как при замедленном воспроизведении кадров кинофильма.

Дело в том, что действия выполнялись неосознанно, руки сами знали, что делать, как во время управления автомобилем или игре на музыкальном инструменте. Все действия были отработаны заранее (во время полётов и на тренажёре). А поскольку сознание не успевало за мгновенными реакциями, для их осознания нужно было больше времени, то в восприятии пилота время словно замедлилось, хотя для всех остальных наблюдателей оно текло в обычном порядке. В итоге, бешеная скорость отработанных ранее действий спасла ему жизнь. Но если бы он попытался их сознательно контролировать, то вряд ли бы успел выполнить такое количество мелких операций без ошибок. В таких случаях сознание мешает.

Привычки. Повторяющиеся паттерны поведения, которые сохранились как «руководство к действию». Мозг не хочет тратить энергию на обучение новому, ему проще работать не задумываясь, на автомате. Разнообразия он ищет только в развлечениях, где не нужно напрягаться. Ведь чтобы научиться другому навыку, необходимо потратить усилия, не каждый на это способен.

Попробуйте поменять свою привычку! Начать с утра заниматься физическими упражнениями вместо просматривания социальных сетей. Или отказаться от утреннего кофе, ради пробежки. Сформированный посыл направит вас туда, где вы привыкли находиться и заставит делать то, что мозг заучил. И не важно — нравиться вам это или нет. Заученную привычку иногда называют «зоной комфорта», хотя таковой она может и не являться. Но изменить «заученное» или по иномму — запрограммированное действие или поведение, не получается.

От надоевших привычек избавиться не просто. За их формирование отвечают глубинные участки мозга — ганглии, и вырабатываемый в качестве поощрения дофамин. Повторяющиеся паттерны поведения превращаются в автоматические и перестают контролироваться сознанием (аналитическими процессами, проходящими в префронтальной части головного мозга).

Такими «шаблонами» мозг оперирует каждый день — использует привычные маршруты следования на работу и домой, обрабатывает данные по заранее заготовленной схеме (а мы этого не замечаем). Эти же заученные процессы лежат в основе повседневных дел, где мы совершаем одни и те действия — в одно и то же время принимаем пищу, по утрам и по дороге на работу смотрим новости в телефоне, отдыхаем в привычном месте и ритме, и так далее. Шаблонные процессы ограничивают творческое мышление и стратегии поведения.

При возникновении устойчивого поведения в мозгу образуются новые нейронные связи. Не задействованные области обработки данных связи, наоборот — обрезаются (для экономии ресурсов мозга), процесс называется прудингом. Чтобы развить мозг необходимо разнообразить привычные действия — мысленно построить другой маршрут следования домой, поменять местами пункты повседневного расписания, добавить туда что-то новое и необычное, поступить нестандартно (не как всегда, а «от обратного»), разорвав устоявшийся шаблон наработанных действий. Тогда сознание включится вновь, подсознательные процессы обработки данных перестроятся и выдадут новую статегию поведения.

Автоматические паттерны — человек не смотрит на дороги и по привычке читает новости

г). Ограничивающие поведение убеждения

Подсознательные установки на отказ от действий, основанные на наблюдениях за другими или на собственных промахах («большие деньги — большой риск, можно всё потерять»), Это можно назвать ограничивающим убеждением или правилом (стратегией поведения), которое призвано защищать от нежелательных последствий.

Так, незаметно, подобного рода ограничения саботируют сознательную цель, вступая с ней в противоречие. Головой мы понимаем — «надо зарабатывать больше, чтобы содержать семью и покрывать все необходимые расходы», а действовать опасаемся, либо по причине останавливающего негативного опыта (раз обжёгся, теперь боишься), либо по причине бессознательных директив (о них ниже, в разделе «Бессознательное»).

Бессознательное — закрытый уровень мыслей и переживаний

3. Бессознательное (неосознаваемые посылы)

Бессознательное К. Г. Юнг делил на две части — индивидуальное (личное) и коллективное (внешнее). Оно недоступно сознанию и находится внутри писихики в виде скрытых установок и комплексов. Они подают свои сигналы, понять которые нам не дано, поскольку недопережитое было вытеснено из сознательной памяти и скрыто в глубинах мозга. Сработал механизм защиты от переживания психологических травм.

а). Индивидуальное бессознательное:

- влияние «лиги скрытых теней», вытесненных и заблокированных в глубинах мозга переживаний. Они храняться там за «закрытой дверью», о их существовании сознание предпочитает не вспоминать. Когда «тени» подают голос, мы его не слышим и не догадываемся об истинной причине принятого решения (причиной может служить компенсация обиженного Я за счёт обесценения и принижения других). Другие примеры скрытых деформаций, порождающих ошибочное мнение — «хорошим быть плохо», «любовь нужно заслужить», «никому нельзя доверять» (неосознаваемые формулы скрытых убеждений, основанных на травмирующем опыте).

- родительские директивы — установки из детства, или неосознанное копирование поведения родителей.Закладываются пока сознание ещё не развито. Это невербальные послания интонацией голоса, жестами или поведением, которые ребенок проецирует на себя и воспринимает как запреты и ограничения.

В отличие от контрпредписаний, которые являются прямыми и осознанными указаниями («будь хорошим», «старайся», «много работай»), директивы более завуалированы и часто исходят из детского эго-состояния родителей, основанного на их собственных страхах, боли и разочарованиях. Например, родитель, который боится неудачи, может неосознанно внушить ребёнку — «не следует желать многого и стараться достичь успеха». Внедряется эта мысль с помощью критики, сарказма или неодобрения достижений ребёнка. Такое послание во взрослой жизни может привести к саботированию собственного успеха и осуждению достижений других. Человек даже не понимает — почему он так поступает? Просто сильнее всех на его мнение влияют суждения, скрытые от сознания.

б). Коллективное бессознательное (архетипы):

Это программы, впитанные с мифами и сказками. Они же роли, которые мы неосознанно проигрываем (герой, ребёнок, мудрец, бунтарь-разрушитель, искатель опекун и т. п.).

- Иногда человек присоединяется к архетипу «Герой», доказывая остальным, что он способен на самые дерзкие поступки. По сути это безрассудство, навязанное сценарием.

- Излишняя забота Опекуна способна разрушить отношения.

-

Бунтари-разрушители и Искатели даже не догадываются, откуда взялись их стремления всё отрицать и ни с кем не уживаться.

Подробнее об архетипах читайте ЗДЕСЬ! Каждая роль порождает свою парадигму мышления, влияя на наши решения и поведение.

в). Инстинкты и скрытые посылы «чувства долга»

Фрейд в подсознательном выделяет — ид (инстинкты и влечения) и суперэго (совесть, основаннная на общественных или родительских установках). Человек проходит через внутренний конфликт между тем, что хочет его Я (эго) и что он должен делать на основании внушённого ему чувства долга, иногда переходящего в чувство ложной вины и гипертрофированному поведению — отказу от личных стремлений и самореализации (индивидуальности), ради того, чтобы прикоснуться к чему-то более грандиозному и стать его частью. Подобная самоотверженность обществом поощряется.

Пример установки — чувство долга перед родиной. По факту — это государственная идеология, проводимая правителем или властной группой с их потребностью прославиться (по теоретической модели Маслоу — получить признание масс), или компенсировать свои внутренние комплексы, требует от граждан самопожертвования во имя интересов «сильного государства» (тут подмена понятий, в действительности — «сильного лидера или руководящей группы»). Человек должен забыть о душевных стремлениях и начать делать то, что ему говорят. Так интересы лидеров проецируются на массы под видом «борьбы за общее благо».

-

Идеологическое влияние — это способ манипуляции или управления обществом, где личность должна служить интересам коллектива, жертвуя собственными потребностями. Вот только навязанные колхозы во времена советской власти не прижились, должен быть взаимный интерес участников и «социальный договор» между государством и обществом, а не только продавливание и командное управление.

ОДНАКО, совесть и чувство долга находится не только в области бессознательных установок. На уровне сознания они также, как и рациональные суждения (убеждения и верования) позволяют нам поставить перед собой правильные ориентиры, не выходящие за рамки принятых норм поведения.

г). Автоматические «стимул-реакции» (рефлексы):

- Рефлекторная реакция на сильный раздражитель (опасность). Схватил горячую чашку — резко отдёрнул руку, и лишь потом осознал что произошло. Обжёгшись горячем молоком, начинаешь дуть на холодную воду. Строго говоря это безусловный рефлекс под управлением спинного мозга и стволовых структур, физиологическая, а не подсознательная реакция. Рефлексы быстрее, сознание медленнее.

- Коллективные «рефлексы» по Бехтереву. (изучается в рамках коллективной психологии). В действительности это бессознательные паттерны стадных инстинктов с признанием сильного лидера и подсознательное эмоционально-резонансное присоединение (синхронизация и копирование). В таком состоянии индивидуальное сознание отключается и человек подчиняется влиянию толпы. Никаких личных мыслей, полное присоединение — страшное оружие, превращающее людей в стадо безмозглых фанатов, крушащих всё на своём пути. И это уже не человек с его моралью, а непонятно что.

- Реакция на страх. Это может быть ступор, бег или бросание вперёд (на амбразуру). Мы помним подвиги тех, кто накрывал своим телом дуло пулемёта или бросался на гранату, пока она не взорвалась. Времени подумать тут не было, реакция должна быть молниеносной. Она бессознательная (неосознаваемая) и связана с лимбической системой (миндалиной и гиппокампом), отвечает быстрее сознания.

- Реакция на убеждения. Если вы считаете себя не удачливым человеком, то эта мысль автоматически всплывает в момент, когда вы видите лотерейный билет. Это подсознательные паттерны мышления: установки, которые мы не отслеживаем, но они направляют внимание восприятия и влияют на поведение.

Посмотрите на картинку ниже, где я изобразил все процессы, воздействующие на мышление

4. Физиология мозга и ограничения нейросети

Влияют на возможность думать, порождать мысли и вести внутренний диалог (анализ).

а). Качество мышления прежде всего зависит от физических параметров мозга, развитости его отдельных участков, отвечающих за обработку раздражителей, хранение и анализ собранной информации. Разница в развитии нейросети головного мозга у разных людей оказывается существенной, в сотни и даже с тысячи раз некоторые участки у одних более развитей, чем у других. Выходит, что некоторые вещи дано понять не всем, всё зависит от заложенных способностей. Поэтому и потребности разные, по разному люди себя ведут. Вот почему так сложно создать общество с едиными запросами.

Одни склонны делать эмоциональные и спонтанные выводы (с доминирующей лимбической нервной системой). Другие — менее эмоциональны и руководствуются логикой (ведущей оказывается дорсалотеральная префронтальная кора головного мозга). Тем самым, способность к чувствам и сопереживанию заложена при рождении, и неэмоциональный человек ведёт себя по другому. Так распорядилась природа, мы все разные, у каждого свои способности и ограничения, требовать от всех одинаковый результат не получится.

«Разный движок» и способности нейросети под различные цели

б). Велико влияние обменных процессов в организме, необходимость питаться и выживать. Голодная кровь откидывает моральные принципы на второй план. На мысли и выводы влияет гормональный фон, вырабатываемый под воздействием инстинктов и влечений. Известно, что раздражённый человек принимает неверные решения, о которых потом жалеет. Люди подвластны своим страстям и негативные мысли порой побеждают.

Мысли соревнуются друг с другом

Каждая мысль, эмоция борется за то, чтобы быть услышанным. Побеждает тот импульс, у которого больше энергии, веса, внутреннего напряжения. Выигрывает та часть нейросети (сознательная логическая или эмоциональная, подсознательная или бессознательная), которая «крикнула громче», потому что пострадала сильнее, выработала большее количество гормонов или включила мощный «автоматический» ответ (стимул-раакцию).

«Совещательная комната» разных мыслей

К примеру, подсознание кричит — «будь покладистой, чтобы понравиться», эго протестует — «цени себя», а подсознательные установки заявляют — «нужно подстраиваться», сознание же объявляет о своих намерениях — «а я хочу» или «мне это необходимо». В таком шуме и гаме трудно договориться, всё решает более сильная эмоция — обида бессознательного или намерение понравиться, чтобы заполучить своё, а может тут и вовсе сработает какой-нибудь автоматизм (заученная ответная реакция).

- Всё зависит от контекста и вызванной им силы возбуждения участка головного мозга, отвечающего за хранение той или иной информации и формирование мыслей. Самое интересное, что из всего хаоса мыслей мы можем увидеть и оценить лишь то, что лежит на поверхности, вытесненные и заблокированные обиды и переживания или наличие того или иного гормонального фона сознанию недоступны.

Мы не способны изменять импульсы собственной нейросети и контролировать происходящие в ней внутренние процессы, их контролирует сама сеть. Но мы способны наблюдать за мыслями и по их шлейфу пытаться догадаться от куда дует ветер. Чтобы затем подкорректировать собственные суждения, прогнав их через анализ и внутренний диалог.

Так кто же решает за нас?

Тот, кто обрабатывает сигналы и контролирует обменные процессы внутри тела — мозг с его скрытыми подсознательными и бессознательными сигналами, а не только сознание и мышление.

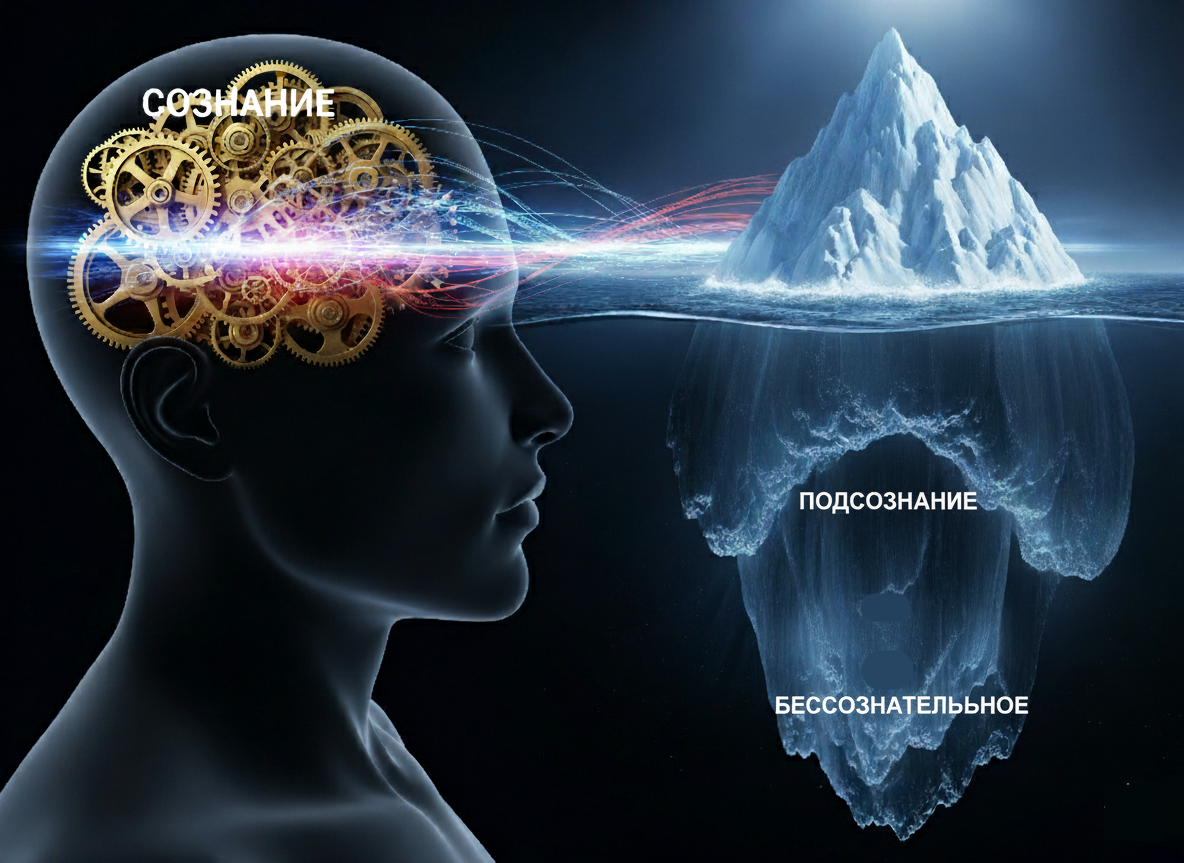

Сознание — это вершина айсберга. Основная его масса скрыта внутри «секретных помещений», где содержатся неудобные переживания и наработанные автоматизмы суждений и верований.

На КАРТИНКЕ видно, что роль сознания — вершина айсберга, уступает скрытым глубинным процессам, как это утверждал К.Г. Юнг.

Любой выбор — компромисс между возбудителями разных мыслей! Мысли всплывают сами — как реакция на то, что внутри и снаружи. Их подбрасывает нам мозг, собирая мнения с множества «отсеков» и «секций», каждая из них привносит что-то своё. Перевес склоняется к тому отделу нейросети, который сильнее всех заявил о своих потребностях, другим частям приходится подстраиваться и находить с ним компромисс.

Сознание лишь резюмирует итог проведённого совещания. Вот почему его импульсы немного задерживаются по отношению к возбудителям, как это установили измерения нейрофизиологов.

Выходит во многих вопросах сознание вторично?

Выводы:

- Мысли появляются сами и представляют собой непрерывный поток, который просто так не остановить. Заткнуть их и не думать о назойливой проблеме не удаётся. Мы лишь наблюдатели, которые пытаются понять, какая часть нашего Я хочет о себе заяить.

- Большую часть мыслей генерирует не сознание, а подсознательные и бессознательные процессы. На решения влияет то, что мы даже не осознаём: страхи, обиды, старые переживания, жажда мести. Они способны сформировать вторую личность в качестве альтернативы и защиты — антипод (альтер эго).

- Решение принимается в пользу той мысли, которая проявилась ярче. В итоге, побеждает не то, что полезно и правильно, а то, что требует защиты и что больше всего уязвлено (самолюбие, вытесненные переживания и травмы).

ПРОДОЛЖЕНИЕ читайте в статье — «Как мозг спорит с собой? Интуиция, инсайт, предвидение, телепатия».

Стикеры «подумать»

Проекция мыслей и успешное обучение. Взгляд нейронауки.